“好日子”到頭了?700萬人或將被重點排查,子女也會被“連累”

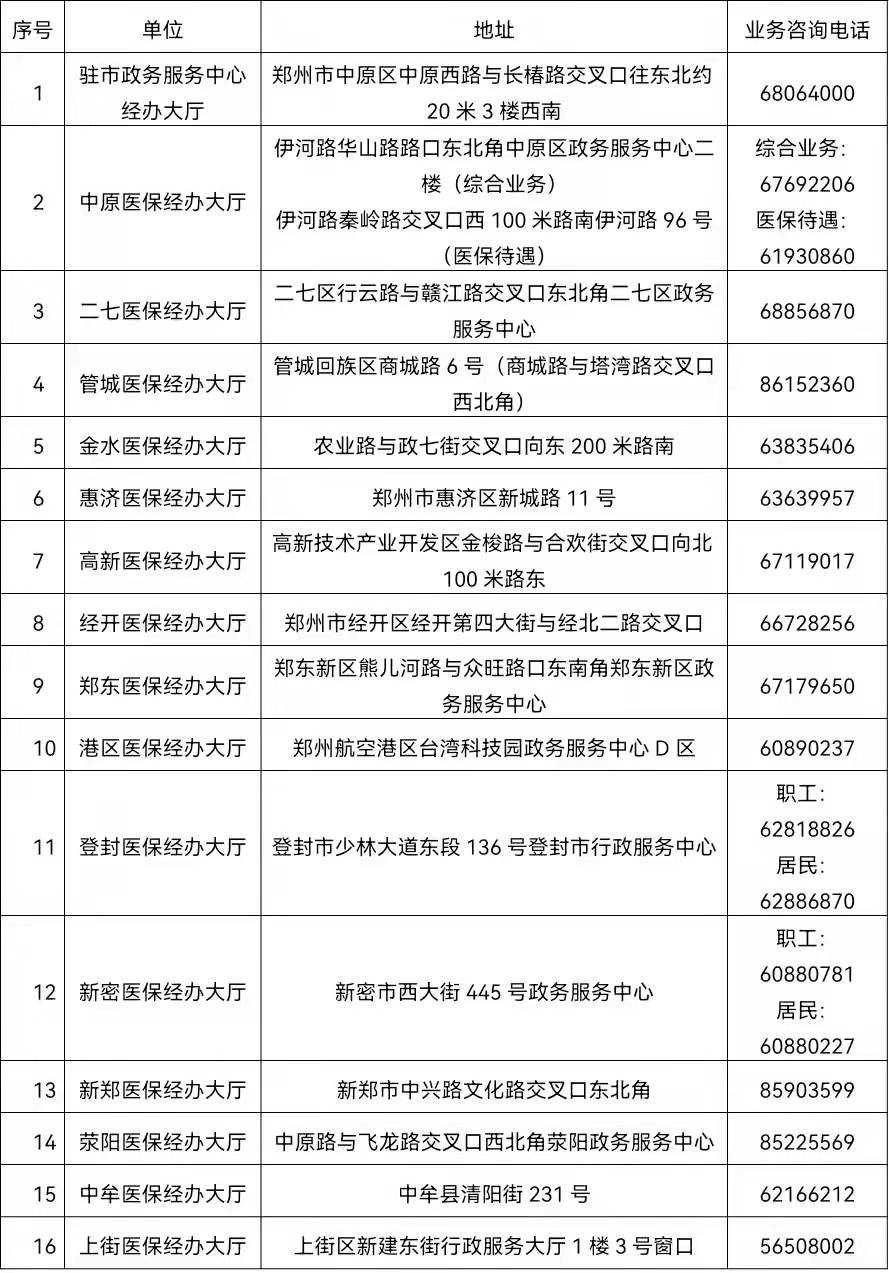

在過去的歲月里,中國被贊譽為儲蓄大國,其居民儲蓄率始終維持在44%,高于全球平均水平的29%。

(資料圖片)

(資料圖片)

然而,近十年來,一個令人擔憂的現象開始顯現,中國的居民負債率不斷攀升。

從2008年的17.9%飆升至2022年第三季度的62.4%,人均負債超過14萬元。

這一變化的背后,有著復雜的原因和因素。

中國不斷上漲的房價使大多數人無法一次性支付購房款項,迫使他們尋求銀行的貸款來購房。

據統計,中國個人房貸總額接近39萬億,有將近2億人成為“房奴”。

在這種情況下,居民負債率迅速攀升,房屋購買成為影響負債率的重要因素。

同時,年輕人的消費觀念也在逐步改變,許多人雖然收入不高,卻追求高質量的生活,因此只能通過借債來實現消費。

近90%的90后背負債務,人均負債高達12.7萬元。

雖然開始時只是想借少量的錢來消費,但債務的滾雪球效應使得許多年輕人陷入了無法自拔的債務困境。

此外,一些人在面臨緊急情況時也不得不借錢,例如疾病、失業、創業、子女教育等。

有些人會努力還清債務,但也有人選擇逃避債務。

對于那些債臺高筑、企業失敗的人來說,選擇成為“老賴”的概率非常高。

過去,即使是欠債不還的人,債主也難以追回債務。

然而,現在的情況發生了變化。

欠債不還的人不僅會被列入失信人名單,還可能會被債權人起訴并強制執行。

目前,全國有700多萬人被列入失信人黑名單。

即使欠債人將所有財產變賣也無法還清債務時,債權人依然有權追討余額,并將欠債人列入全國失信人黑名單。

這將對欠債人的消費和出行造成限制,甚至影響子女和家人的生活,如教育和就業。

因此,欠債人應該盡早償還債務,以免影響自己和家人的未來。

然而,適度的借貸在人生中難免會出現。

關鍵是要守信用,在約定的時間內還清債務。

不遵守承諾,欠債不還,不僅會受到法律制裁,還會影響個人聲譽和家庭的未來。

社會需要誠信,沒有誠信的基礎,發展將受到嚴重影響。

因此,雖然債務是生活的一部分,但守信用是建設更好社會的基礎。

儲蓄的傳統價值正在面臨年輕一代不同的消費觀念所挑戰,而負債率的上升似乎也在提醒我們,個人金融管理正變得日益重要。

有人說,歷史是一面鏡子,可以照見人們的過去,也預示著未來。

中國的金融形勢就如此,從過去幾十年的高儲蓄率到如今的負債率攀升,我們或許能從中看到一個社會轉型的縮影。

過去,人們儲蓄的目的主要是為了應對突發狀況,如疾病、退休等。

但如今,年輕人更傾向于通過借貸來滿足消費需求,這也成為負債率上升的原因之一。

其中,房地產市場的劇烈波動對中國居民的債務情況產生了深遠影響。

不得不承認,房子在中國不僅僅是一個居所,更是一種社會地位的象征。

然而,高昂的房價使得大多數人不得不尋求銀行貸款來購房,進而加劇了負債的壓力。

這種趨勢對年輕一代尤為明顯,為了擁有一套自己的房子,他們往往不得不背負沉重的房貸。

同時,消費觀念的改變也在推動著負債率的攀升。

年輕人追求高品質生活,但由于收入不高,不得不借貸來實現生活目標。

然而,借貸消費容易陷入“欠債循環”。

一些年輕人在追求短暫享受時,卻未能考慮未來的還款壓力,從而造成債務的不斷積累。

而隨著債務不還現象的增加,社會對失信行為的懲罰也在加大。

政府和金融機構的合力打擊,讓那些本以為可以逃脫債務束縛的人付出了代價。

從失信黑名單到法律制裁,這些措施無疑提醒人們,守信用、理性消費的重要性。

特別是在這個信息高度互聯的時代,個人信用記錄將影響著一個人在社會中的地位和機會。

因此,回到最初的問題,儲蓄大國是否還是儲蓄大國?

實際上,儲蓄與負債并不是矛盾的兩個方面,而是金融管理的兩個不同維度。

過去的儲蓄習慣需要與時俱進,更加注重合理理財,適度借貸的同時,也要保持財務的穩健。

只有在個人金融意識不斷提升的基礎上,才能在金融風險日益復雜的環境下,維護自己的經濟安全。

中國的儲蓄和負債現象的背后,折射出社會結構和消費觀念的變化。

適度的借貸與守信用是個人金融管理的關鍵,也是社會誠信建設的基礎。

在信息透明、法制健全的今天,每個人都應當認識到,金融責任和信用是不可或缺的。

只有合理規劃,才能在個人經濟生活中走得更穩健,迎接更美好的未來。

標簽:

天樂橡塑擬投資建設年產1000萬件汽車用減震制品技術改造及精密模具、工裝技術改造兩個項目

天樂橡塑擬投資建設年產1000萬件汽車用減震制品技術改造及精密模具、工裝技術改造兩個項目